Die Vision

Welcher Hobbyastronom träumt nicht von einer eigenen kleinen Sternwarte? Einen Platz, in der man ohne große Vorarbeit, und sei es nur für ein paar Minuten, mit dem Beobachten loslegen kann. Allerdings kann die Suche nach dem perfekten Standort zum sogenannten Casus knacksus werden. Der richtige Platz für so eine Gartensternwarte ist von essenzieller Bedeutung, denn im Regelfall gibt es kein Zurück mehr und da, wo die Warte einmal steht, da steht sie dann auch! Ein Blick von Horizont bis Horizont wäre hierfür natürlich ein Traum, allerdings existiert so ein Ort bei mir nicht mal im Ansatz! Also musste ein Platz her, der diesem Ideal am nächsten kommen würde.

Genau mit dieser Vision begann die Reise, die zur Gründung meiner eigenen Sternwarte, dem Kosmotheion, führen sollte. Es war der Wunsch, eine feste Basis für die Astronomie zu schaffen, die es mir erlaubt, jederzeit die Faszination des Universums zu erleben.

Die Fundamente – Vom Plan zur Basis

Mit dem Erwerb einer etwas in die Jahre gekommenen Pulsar Sternwarte, konnte es eigentlich auch schon losgehen, aber wohin? Der einzige Platz, der infrage kam, war das Carport. Das Carport selbst konnte zwar das zusätzliche Gewicht tragen, aber es schwang bei jeder kleinen Bewegung mit.

Um die notwendige Stabilität und Schwingungsfreiheit für eine Säule vom Boden bis zum Dach zu gewährleisten, war eine sorgfältige Planung nötig. Ich musste ja irgendwie sicherstellen, dass die Säule nicht nur schweres Gerät tragen kann, sondern auch bei kleinsten Erschütterungen nicht nachschwingt. Die Suche nach passenden Anleitungen und Maßen wurde zu einer Herausforderung, denn im Internet findet man zwar viel über den Bau astronomischer Betonsäulen, aber fast ausschließlich für kleine, eineinhalb Meter hohe Säulen. Ich brauchte aber eine, die knapp dreieinhalb Meter hoch sein musste.

Ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie viele Beiträge ich diesbezüglich gelesen habe und wie oft ich Google Translate dafür bemühen musste, aber letztendlich kristallisierte sich ein Maß von knapp 30 cm heraus. Das war natürlich so ein Kompromiss-Dingens. Dicker geht zwar immer, aber irgendwann wird es dann doch zum Wahn! Die 30 Zentimeter entstanden aus der Überlegung, dass auftretende Schwingungen auch noch nachträglich reduziert werden könnten. Dazu könnte man dann einfach eine zweite Wand um die Betonsäule hochziehen und nachträglich mit Sand füllen. Das klang irgendwie einleuchtend – leider stellte sich ein Jahr später heraus, dass dieses Maß nicht ausreichte und ich die Säule auf 75 cm vergrößern musste, und zwar nicht wie überlegt mit Sand, sondern klassisch mit Beton.

Relaxen wären der Bauphase…

Mit dieser Erkenntnis konnte ich auch schon mit dem ersten Schritt beginnen, dem Durchlöchern des Trapezblechs des Carports. Mit der Stichsäge sägte ich ein kreisrundes Loch mit leichtem Übermaß heraus. Der Durchmesser des Lochs betrug etwa 35 cm, damit die oben verjüngte 30 cm dicke Säule genügend Platz hatte.

Für die Sternwarte selbst musste zuerst ein stabiler Boden geschaffen werden, auf den ich die Sternwarte stellen konnte. Einfache Holzdielen schienen mir dafür die beste Wahl. Mit Alu-Vierkantrohren, einigen Unterlagepads und vielen Schrauben überwand ich das Problem mit den Sicken des Trapezbleches. Dann gab es da noch das Gefälle des Carports von etwa 5°. Das ist zum Gehen kein Problem, für eine Sternwarte aber schon, da sie absolut waagerecht stehen muss. Die Lösung fand ich schnell in sogenannten justierbaren Stelzlagern mit Gefälleausgleich. So konnte der gesamte Unterbau waagerecht aufgebaut werden. Am Abend war der Boden erledigt und auch das Loch für die Betonsäule auf den Dielenboden übertragen und ausgesägt.

Bevor der eigentliche Akt des Säulenbetonierens beginnen konnte, musste ein ordentliches Fundament her. Ich wollte deshalb auf Nummer sicher gehen und grub ein Loch in den Dimensionen 80 cm x 80 cm x 90 cm aus, was sich durch das nachrutschende Erdreich eher auf 90 cm x 90 cm x 100 cm vergrößerte. Jedenfalls ging da ordentlich Beton rein.

Die zukünftige Betonsäule sollte bei einer Höhe von mehr als dreieinhalb Metern natürlich sicher und stabil stehen. So entschied ich mich, als Bewehrung üppige 20 mm Armierstäbe zu verwenden. Da zwischenzeitlich der Betonsäulenadapter von JD-Astronomie eingetroffen war, konnte ich auch die endgültige Höhe der eigentlichen Betonsäule berechnen. Der Betonsäulenadapter selbst hat eine Höhe von knapp 60 cm, von denen aber nur 14 cm herausschauen.

Als Schalung für die drei Meter sechzig hohe Säule besorgte ich mir ein altes, ausrangiertes und 360 cm langes DN 315 KG-Rohr. Dieses besitzt ein Innenmaß von 300 mm und wurde einfach nur von oben über die Armierung geschoben. Anschließend wurde das Rohr ausgerichtet und gegen Verrutschen fixiert.

Nachdem ich den Betonsäulenadapter ausgerichtet und mit Kanthölzern unterbaut hatte, konnte ich auch schon mit der eigentlichen Arbeit, dem Ausgießen des KG-Rohrs mit Beton, beginnen.

Nach drei Tagen Wartezeit wurde das orangefarbene KG-Rohr wieder entfernt und der obere Abschluss der Betonsäule mit Fliesen mit dem überaus passenden Namen „Black Star Galaxy“ beklebt. Soweit war alles super und die gebraucht erstandene Pulsar 2.2m Sternwarte aus dem Jahr 2014 konnte nun aufgestellt werden.

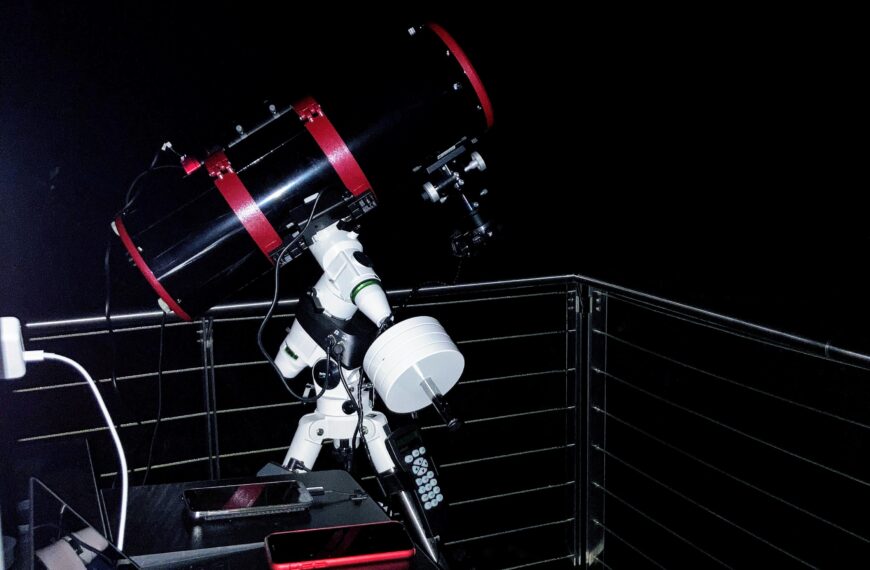

Die eigentliche Sternwarte: Der Aufbau und erste Anpassungen

Dann war es endlich so weit und der Lohn der Arbeit sollte endlich ein Gesicht bekommen. Glücklicherweise ist GFK nicht gerade der schwerste Werkstoff und so war es mit vier Personen kein Ding, die Sternwarte aufs Dach und letztlich über die Säule zu hieven.

Für einen wohnlichen Look wurde die Sternwarte innen mit Holz verkleidet und der Boden mit einem wetterfesten Teppich versehen.

So schön meine kleine Sternwarte über die Monate auch war, sie besaß ein kleines Platzproblem. Mein ganzes Equipment fand keinen Platz und so musste ein kleiner Anbau auf der linken Seite der Sternwarte geschaffen werden.

Dafür musste natürlich ein Loch in die GFK-Haut der Sternwarte gesägt werden, was bei mir anfänglich für ein kleines Unbehagen sorgte. Letztlich musste ich aber ran und nach den ersten Zentimetern Sägen fiel mir die Last des Unbehagens ab und kurze Zeit später war ein ordentliches Loch in der linken Hälfte der Sternwarte.

Der Anbau selbst wurde in einfacher Rahmenbauweise zusammengeschraubt und an die Sternwarte geschraubt. Die anschließende Außenhaut besteht aus sogenannten HPL-Platten, welche sich super verarbeiten lassen, wasserfest sind und eigentlich auch schweineteuer! Glücklicherweise fand ich größere Abschnitte in einer Kleinanzeige. Gereinigt und zugeschnitten fällt von außen der gebrauchte Zustand gar nicht auf. Die Stoßkanten der Platten wurden mit Silikon ausgespritzt und verklebt.

Auch dieser dazugewonnene Platz war irgendwann zu wenig und so entschied ich mich ein Jahr darauf, auch die linke Seite mit einem Anbau zu versehen. Dieser sollte dann deutlich größer sein und die Technik samt einer Person beherbergen könne.

Daher sollte der Anbau eine Höhe von etwa 140 cm haben. Das reicht zwar nicht zum Stehen, aber bequem zum Sitzen. Da die drehbare Kuppel der Gartensternwarte schon bei knapp 130 cm Höhe beginnt, musste ich einen kleinen Gang zwischen dem höheren Anbau und der niedrigeren Sternwarte einfügen, sodass sich die Kuppel darüber hinwegdrehen lässt. Wie schon bei der kleinen Bucht wurde für den Anbau ein Balkengestell aufgebaut. Anschließend habe ich alles ausgerichtet und fest an die Sternwarte verschraubt.

Die bestellten und grob vorgeschnittenen HPL-Platten mussten exakt auf Maß geschnitten werden, was eine echte Tüftelei war. Aufgrund der komplexeren Form des großen Anbaus musste ich mehrmals jede einzelne Platte nach oben schleppen, anzeichnen, zuschneiden, wieder nach oben schleppen, nochmals anzeichnen, gegebenenfalls nachschneiden und Bohrlöcher einbringen. Nach und nach bekam aber der Anbau seine Außenhaut und aus dem hässlichen Holzgestell wurde ein farblich passender Anbau.

Letztlich könnte die Geschichte rund um Kosmotheion hier enden, aber ein weiteres Jahr später kam das nächste Bauprojekt: Die Erhöhung der Sternwarte.