Es werden zwar gefühlt immer weniger Nächte, in denen ich durch das Okular schaue, aber meine Sammlung an visuellen Objekten wächst dennoch stetig weiter. Denn neben dieser klassischen Methode widme ich mich auch einer ganz eigenen Art der Astrofotografie: meiner ’spartanischen‘ Astrofotografie.

Dabei ging es mir damals nicht um perfekte Bilder für einen Fotowettbewerb. Stattdessen fotografierte ich in einfachster Machart, ohne Kalibrierbilder, mit nur kurzen Belichtungszeiten und einer rudimentären Nachbearbeitung.

Mittlerweile hat sich mein Anspruch jedoch gewandelt. Heute sind meine Astrofotos deutlich professioneller geworden, aber der grundlegende Gedanke ist geblieben: Die Freude am Hobby.

Da mein Teleskop seit Jahren an derselben Stelle steht, kam mir eine Idee. Ich beschloss, meine gesammelten visuellen Beobachtungen mit meinen ersten Astrofotos zu vergleichen. Zum Glück gibt es schon einige Objekte, die ich sowohl durch das Okular als auch durch den Sensor festgehalten habe. So lässt sich der faszinierende Unterschied zwischen der visuellen Beobachtung und der digitalen Astrofotografie besonders gut darstellen und nachvollziehen.

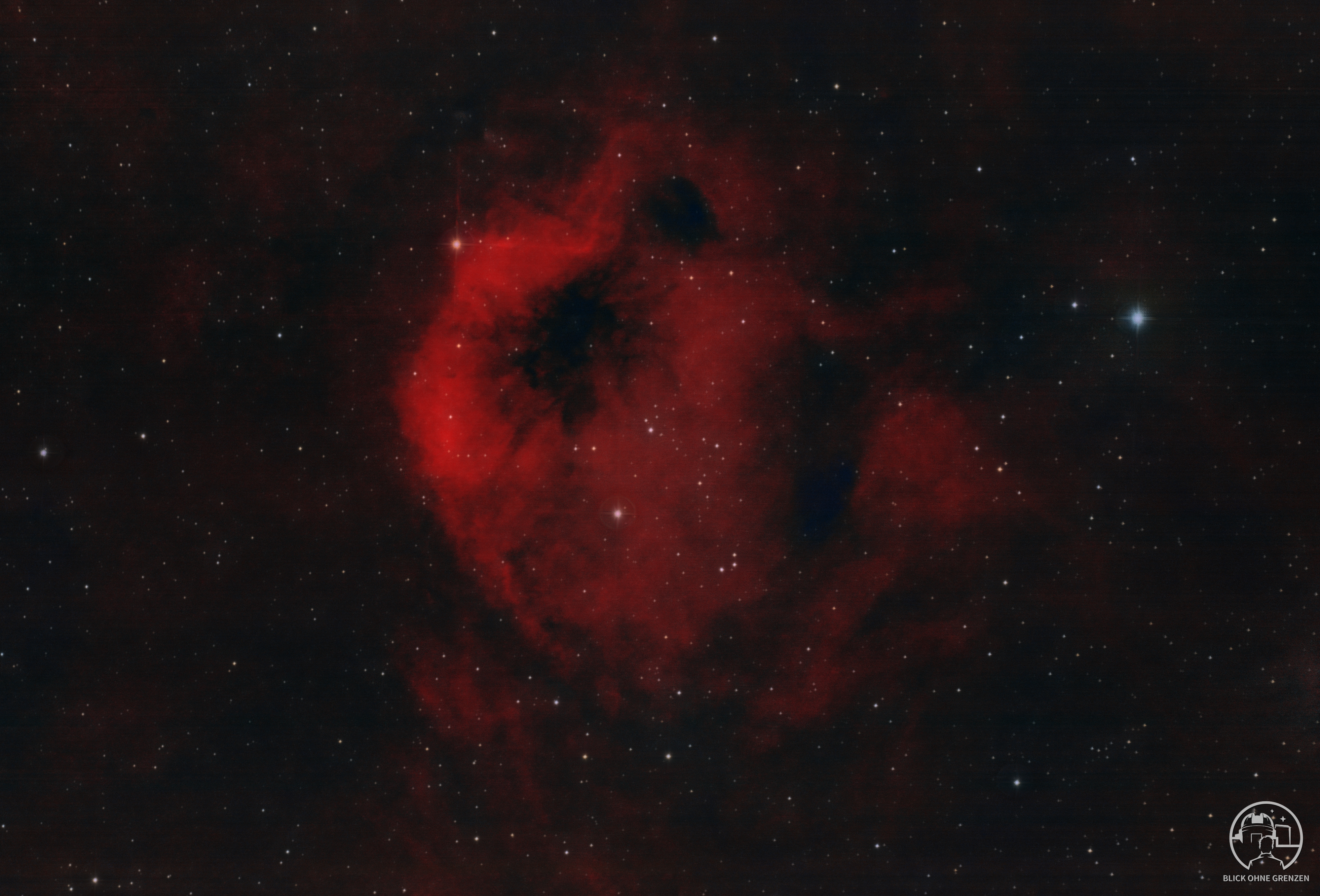

Nebel

Ob visuell oder fotografisch, interstellare Wolken – besser bekannt als Nebel – sind fantastische Objekte. Beim Blick durch das Okular profitieren vor allem Planetarische Nebel und Supernova-Überreste enorm von speziellen Filtern (dazu in einem separaten Artikel mehr). Doch auch fotografisch sind sie sehr dankbar: Oft genügen schon wenige Minuten oder sogar nur Sekunden Belichtungszeit, um farbenprächtige Strukturen auf den Bildschirm zu zaubern.

M 1 – Krebsnebel

Dass der damalige Artikel über dieses Foto den Titel ‚Das Foto, das nicht existieren sollte!‘ trug, hatte einen guten Grund. Mit gerade einmal 15 Minuten Belichtungszeit ist diese Aufnahme für den Krebsnebel (M1) eigentlich viel zu kurz. Und doch gelang es, die beeindruckenden Strukturen dieses Supernova-Überrests festzuhalten.

Auch visuell hatte ich ein besonderes Erlebnis. Mit dem OIII-Filter gewann der Krebsnebel nicht nur an Kontrast, sondern ich konnte sogar eine feine, diffuse Gitterstruktur innerhalb des Objekts erkennen.“

Messier 27 – Hantelnebel

Beim Hantelnebel (M27) entschied ich mich für einen ganz bestimmten Ansatz. Da meine Montierung damals noch nicht die beste war und lange Belichtungszeiten kaum zuließ, verfolgte ich eine Taktik: Ich probierte es mit einer Vielzahl kurzer Einzelaufnahmen. Ganze 170 Aufnahmen à 7 Sekunden waren mein Weg um dieses beeindruckende Objekt festzuhalten.

Doch auch visuell ist M27 ein echter Promi am Himmel. In 104-facher Vergrößerung offenbart er seine unverkennbare Form und ist immer wieder ein faszinierender Anblick.

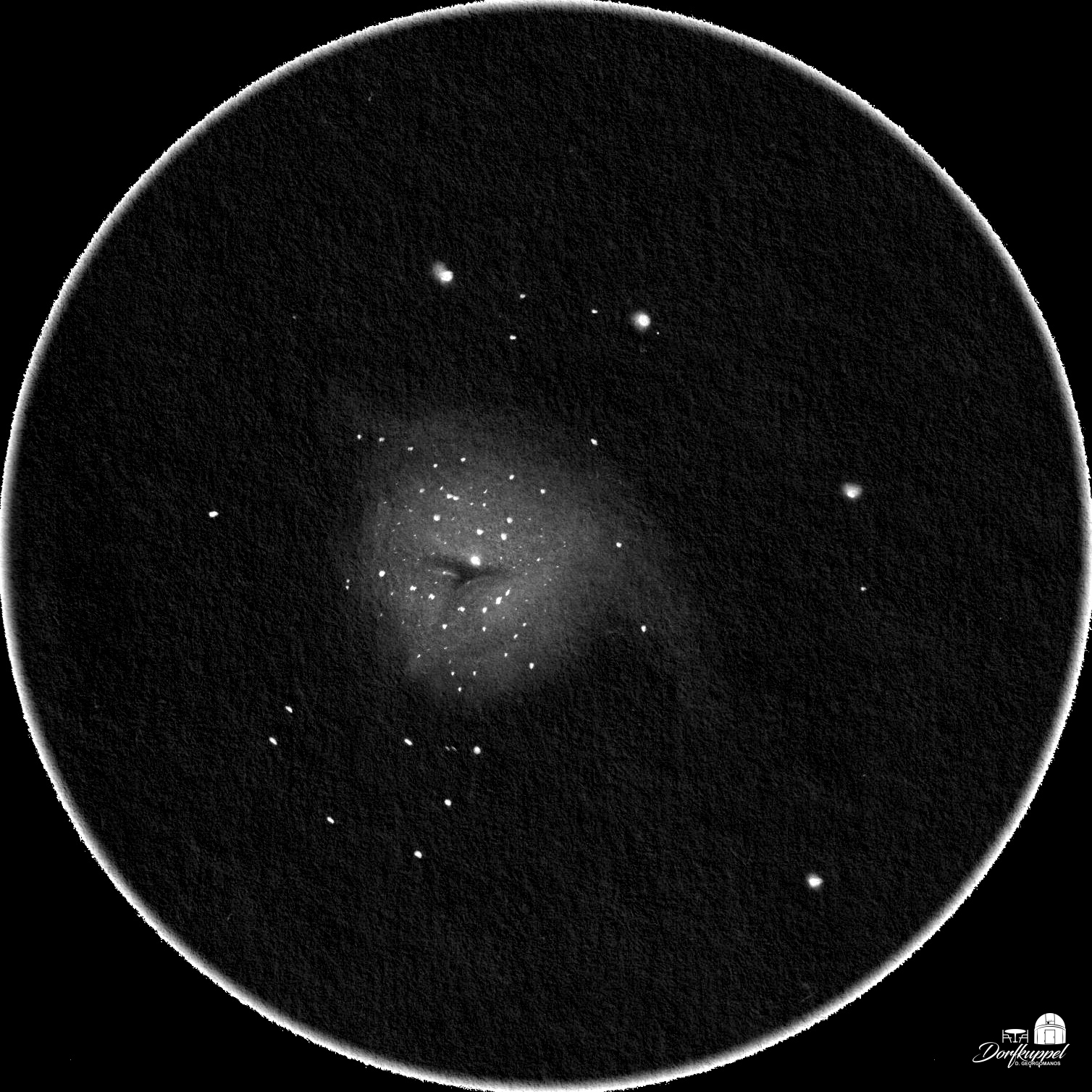

Messier 42 – Orionnebel

Als nächstes nahm ich mir den berühmtesten aller Nebel vor, den Großen Orionnebel (M42). Mit seiner enormen Ausdehnung war er eigentlich viel zu groß für meine Optik, die eine Brennweite von 3550mm besaß. Doch ich wollte die Herausforderung trotzdem annehmen.

Bei diesem Objekt probierte ich erstmals, längere Einzelbelichtungen durchzuführen. Ich wagte mich an 80 Aufnahmen à 30 Sekunden, was mir für meine damalige Ausrüstung gut gelang. Leider wurde ich für den Mehraufwand nicht mit einem gestochen scharfen Bild belohnt, aber dafür gelang es mir, die dunklen Bereiche (Dunkelnebel) sichtbar zu machen.

Trotz der begrenzten Optik war der Orionnebel auch visuell ein sehr beeindruckender Anblick. Zwar konnte ich durch das Okular nur einen Teil des gesamten Objekts erfassen, doch die strahlenden Gaswolken und der helle Kern waren auch so ein unvergessliches Erlebnis.“

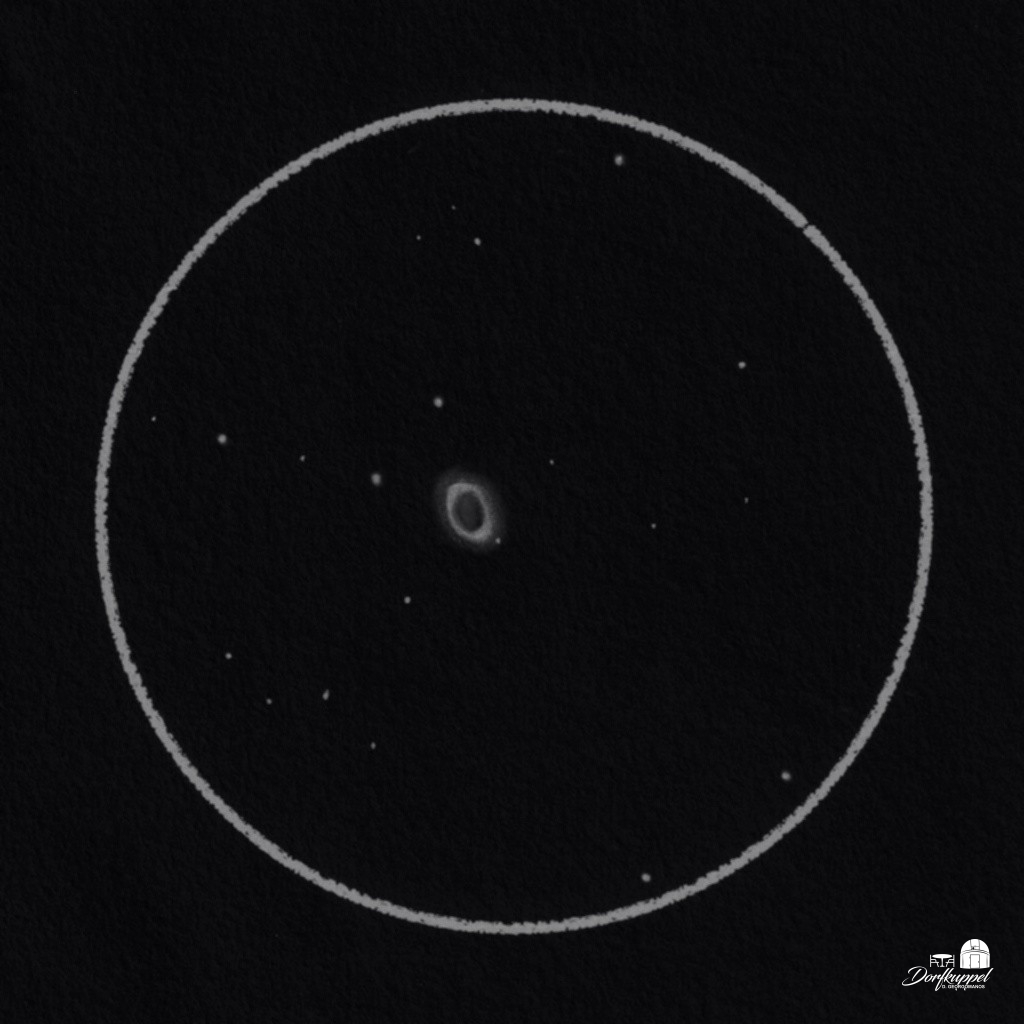

Messier 57 – Ringnebel

Der Ringnebel (M57) ist das genaue Gegenteil des Orionnebels. Dank seiner Winzigkeit passte er perfekt in das Gesichtsfeld meines Teleskops. Selbst unter schwierigen Bedingungen konnte ich hier ein brauchbares Foto erzwingen. Ich wagte mich sogar an eine Aufnahme bei Mondschein, was zu 350 Einzelbildern mit einer Belichtungszeit von je 10 Sekunden führte.

Visuell ist Messier 57 das Paradeobjekt für laue Sommernächte. Im Okular zeigte sich seine markante, ringförmige Struktur immer wieder als ein faszinierender Anblick.

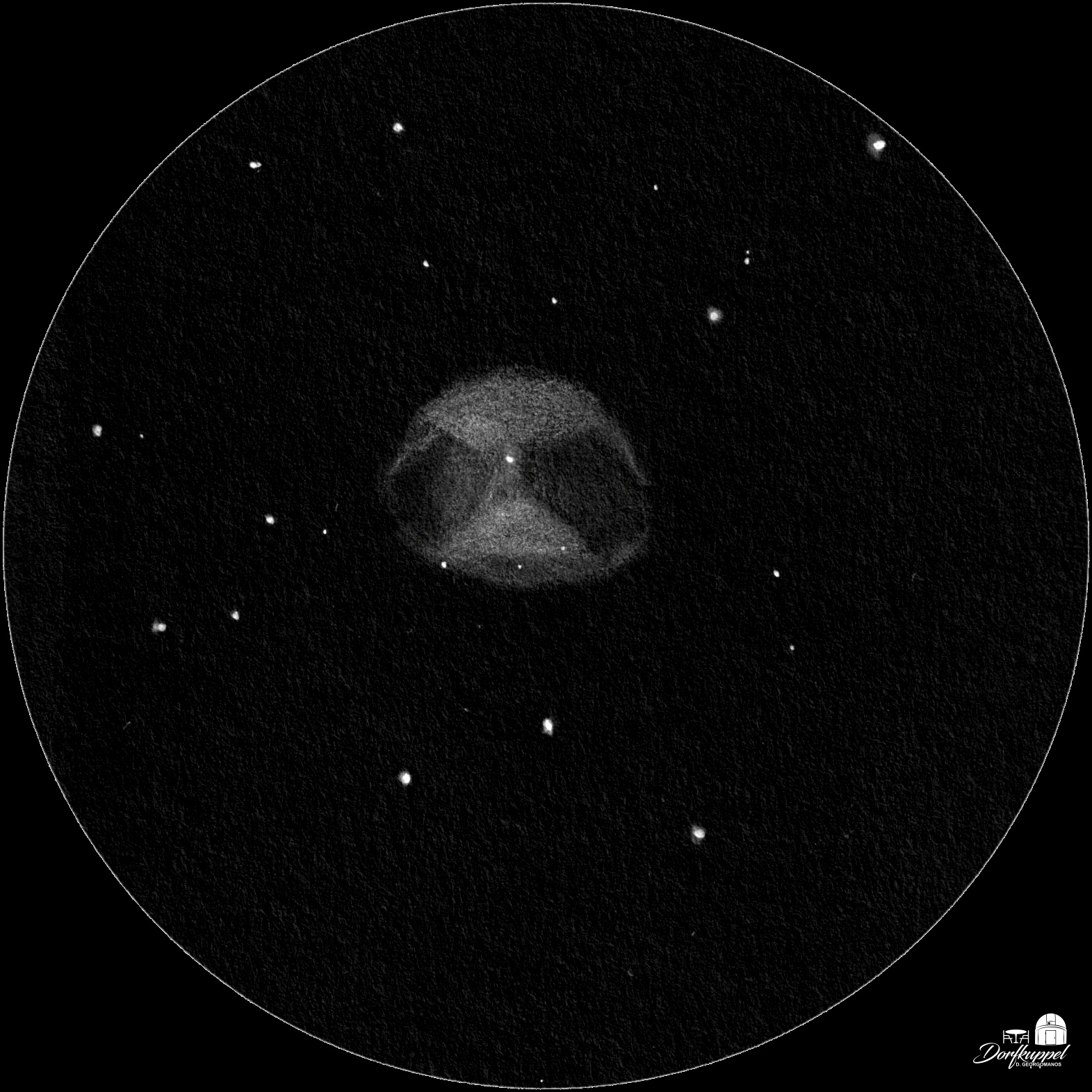

Messier 76 – kleiner Hantelnebel

Nach M27 kommt sein kleinerer Bruder, der Kleinen Hantelnebel (M76), dran. Er ist viel winziger und erreicht bei Weitem nicht die visuelle Pracht seines berühmten Pendants.

Auch astrofotografisch war das eine Herausforderung. Mit 50 Einzelaufnahmen von je 15 Sekunden war das Ergebnis zwar kein Meisterwerk, aber für mich ein bedeutender weiterer Schritt in meiner astrofotografischen Reise.

NGC 2392 – Eskimonebel

Der Eskimonebel (NGC 2392) übertraf visuell alle meine Erwartungen. Obwohl er winzig ist, hatte ich an diesem Abend Glück mit der klaren Nacht. Ich konnte nicht nur mehrere seiner feinen Schalen ausmachen, sondern es war auch eines der wenigen Objekte, bei dem ich visuell Farben erkennen konnte. Ich nahm ein klares Türkis wahr – ein unvergesslicher Anblick durch das Okular.

Fotografisch muss ich hingegen unbedingt noch einmal nachlegen. Das Foto war eines meiner ersten und entstand noch mit meiner alten Sony Systemkamera an meinem Schmidt-Cassegrain-Teleskop. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich damals belichtet habe, aber es muss extrem kurz gewesen sein. Das Ergebnis war leider alles andere als zufriedenstellend und steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich visuell sehen konnte.

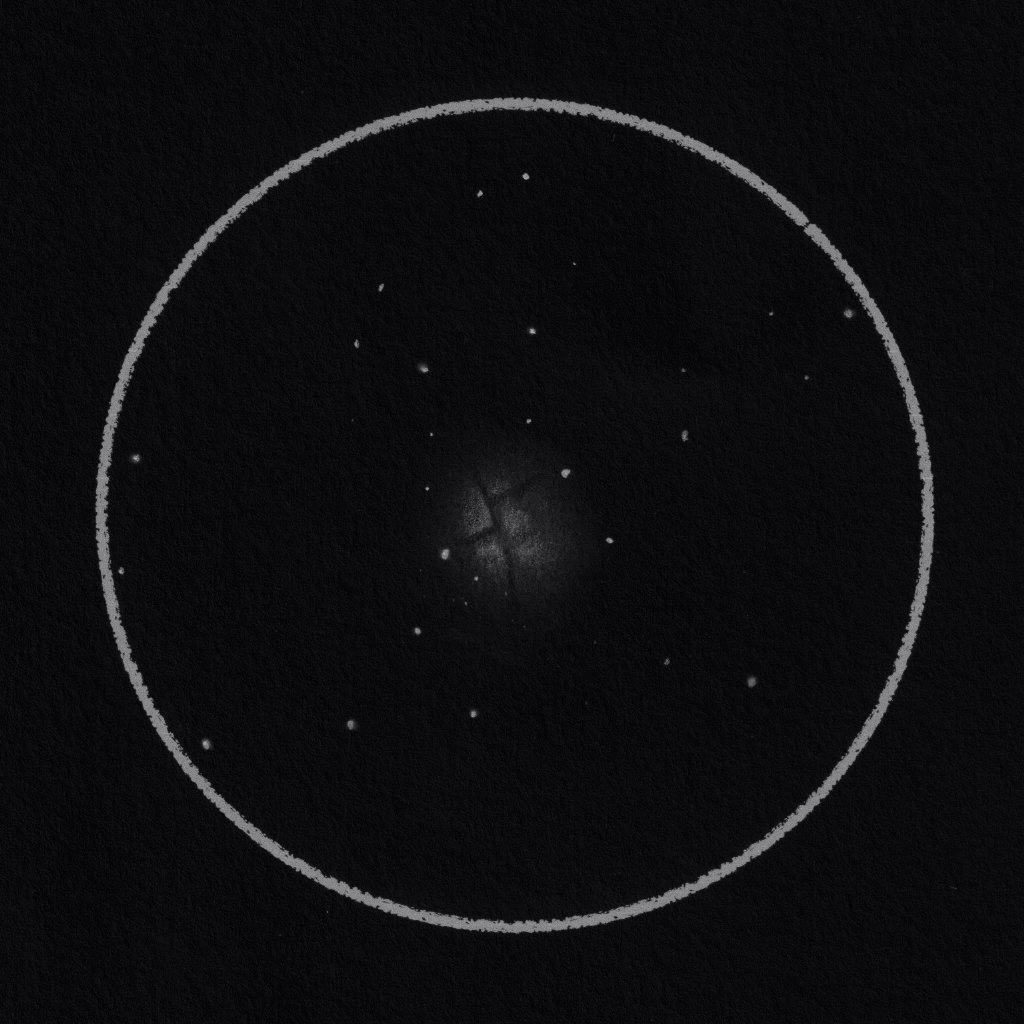

Sternhaufen

Wenn es Objekte am Nachthimmel gibt, die visuell fast immer beeindruckender sind als jedes Foto, dann sind es für mich die Sternhaufen. Ob Kugelsternhaufen oder offene Sternhaufen – das Funkeln und Leuchten auf engstem Raum ist einfach traumhaft. Besonders ein Teleskop mit großer Öffnung lässt einen diesen Anblick in vollen Zügen genießen.

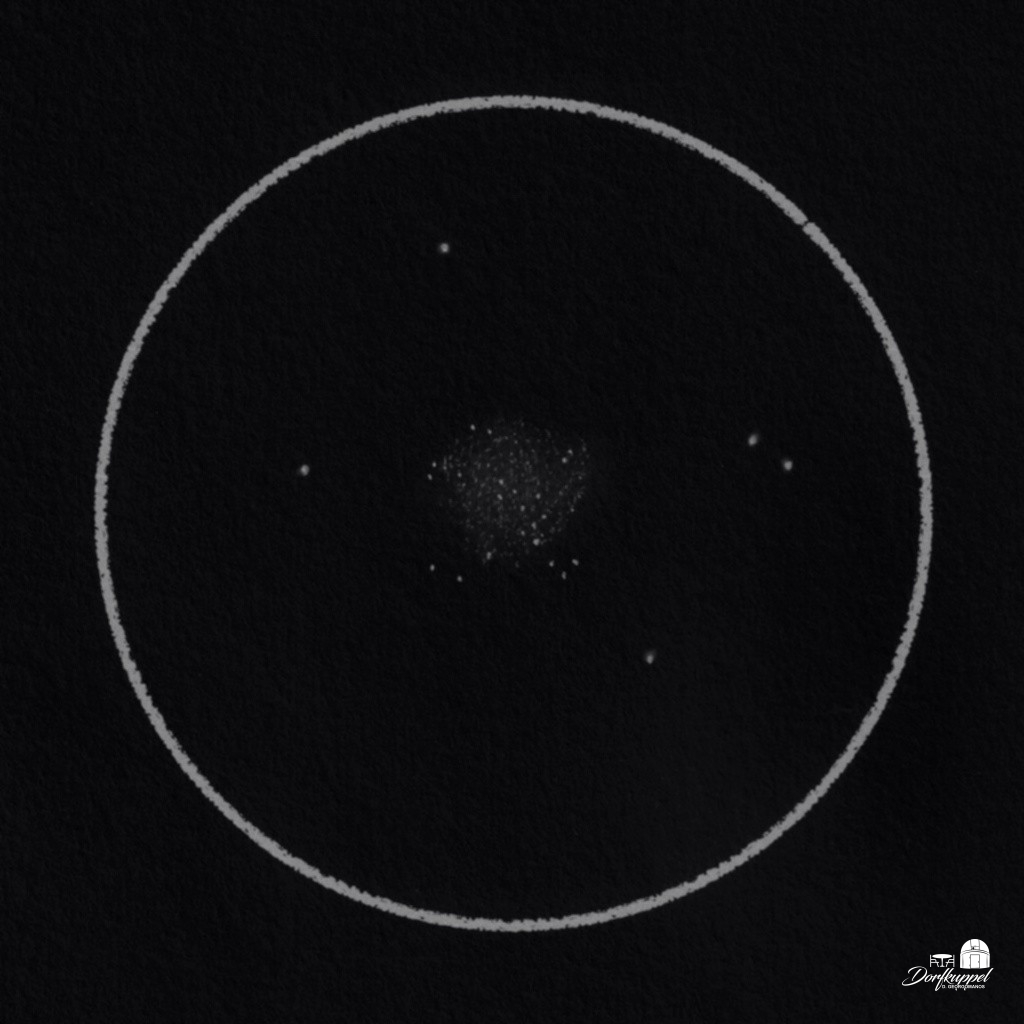

Messier 3

Mit dem Kugelsternhaufen Messier 3 hatte ich an diesem Abend gleich mit zwei Widrigkeiten zu kämpfen: Visuell war die Nacht nicht dunkel genug und für die Fotografie störte mich der Mond.

Mein Astrofoto entstand unter diesen erschwerten Bedingungen und brachte es nur auf magere drei Minuten Belichtungszeit. Dennoch gab es einen kleinen Erfolg zu verbuchen: Trotz des hellen Himmels konnte ich beim Blick durchs Okular vereinzelt Sterne bis in das Zentrum des Haufens wahrnehmen.

Messier 13 – Herkuleshaufen

Eigentlich war es nur ein Test: Im März 2023 nahm ich Messier 13 für gerade einmal 90 Sekunden auf, um einen neuen Reducer auszuprobieren. Das Ergebnis war überraschend, aber der wahre Zauber offenbarte sich mir visuell.

Durch mein 14-Zoll-Teleskop war der Kugelsternhaufen einfach nur der Hammer! Ich konnte sogar den berühmten „Propeller“ erkennen – eine Struktur, die selbst in der Astrofotografie als große Herausforderung gilt. Ein unvergessliches visuelles Erlebnis, das mir zeigte, wie viel ein gutes Teleskop offenbaren kann.

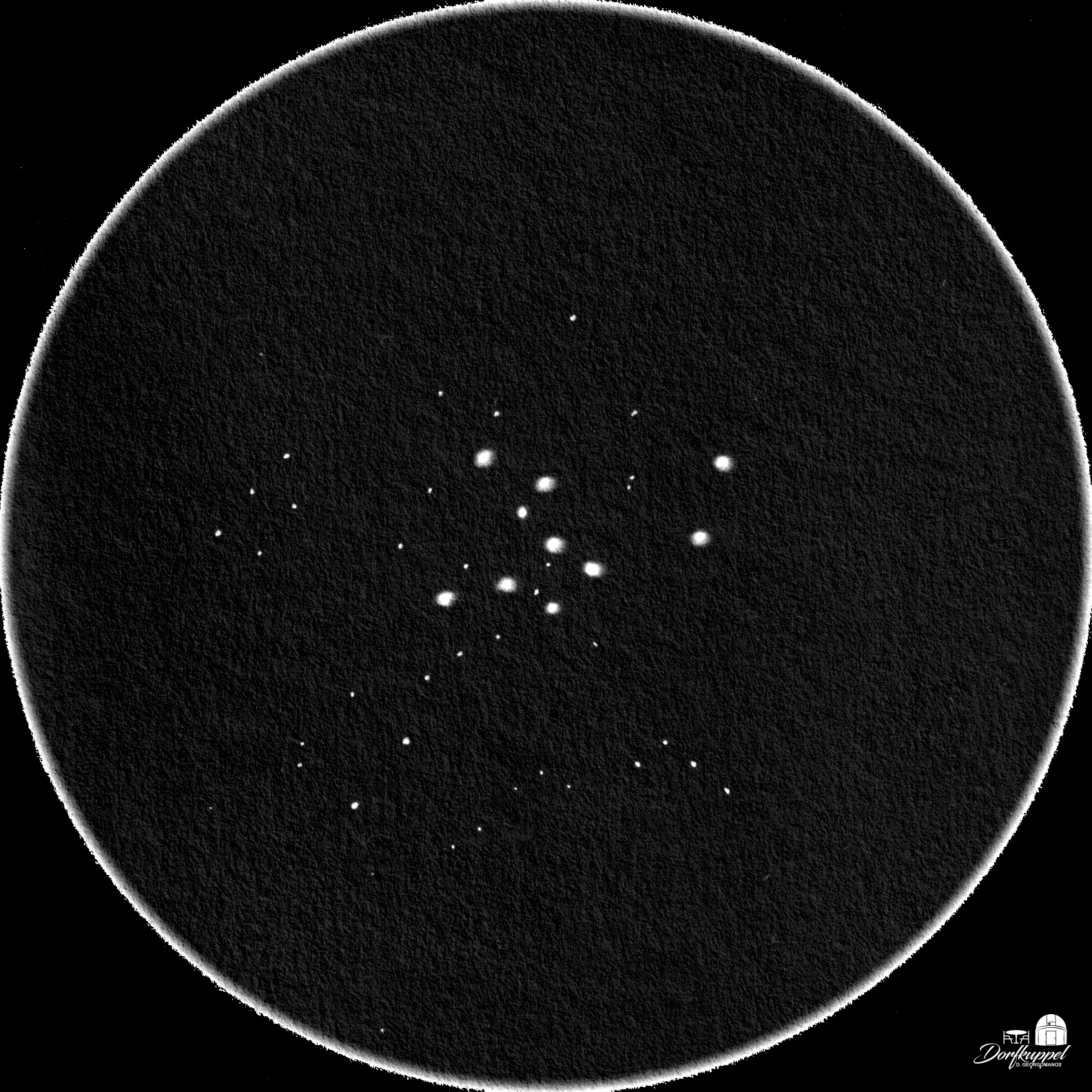

Messier 29 – Kühlturm

Messier 29 wird auch die „kleine Schwester“ der Plejaden genannt, da ihre hellsten Sterne eine ähnliche Formation bilden. Doch für meine Optik hatte er damals eher wenig zu bieten.

Sowohl visuell als auch fotografisch fand ich spannendere Objekte. Offene Sternhaufen wie M29 kommen meiner Meinung nach erst dann wirklich zur Geltung, wenn man sie in ihrer Gänze inmitten vieler Sterne erkennen kann. Dafür war mein Teleskop jedoch einfach nicht ausgelegt.

Messier 52 – Salz und Pfefferhaufen

Messier 52 ist eine Besonderheit unter den offenen Sternhaufen. Er gehört zu den wenigen, die auch mit einer großen Brennweite wie meiner sehr gut beobachtet werden können.

Für mich war dieser Sternhaufen visuell deutlich reizvoller als auf einem Foto. Durch das Okular bot sich ein dichter Sternenteppich, der viel beeindruckender war als das, was ich auf dem Sensor einfangen konnte.

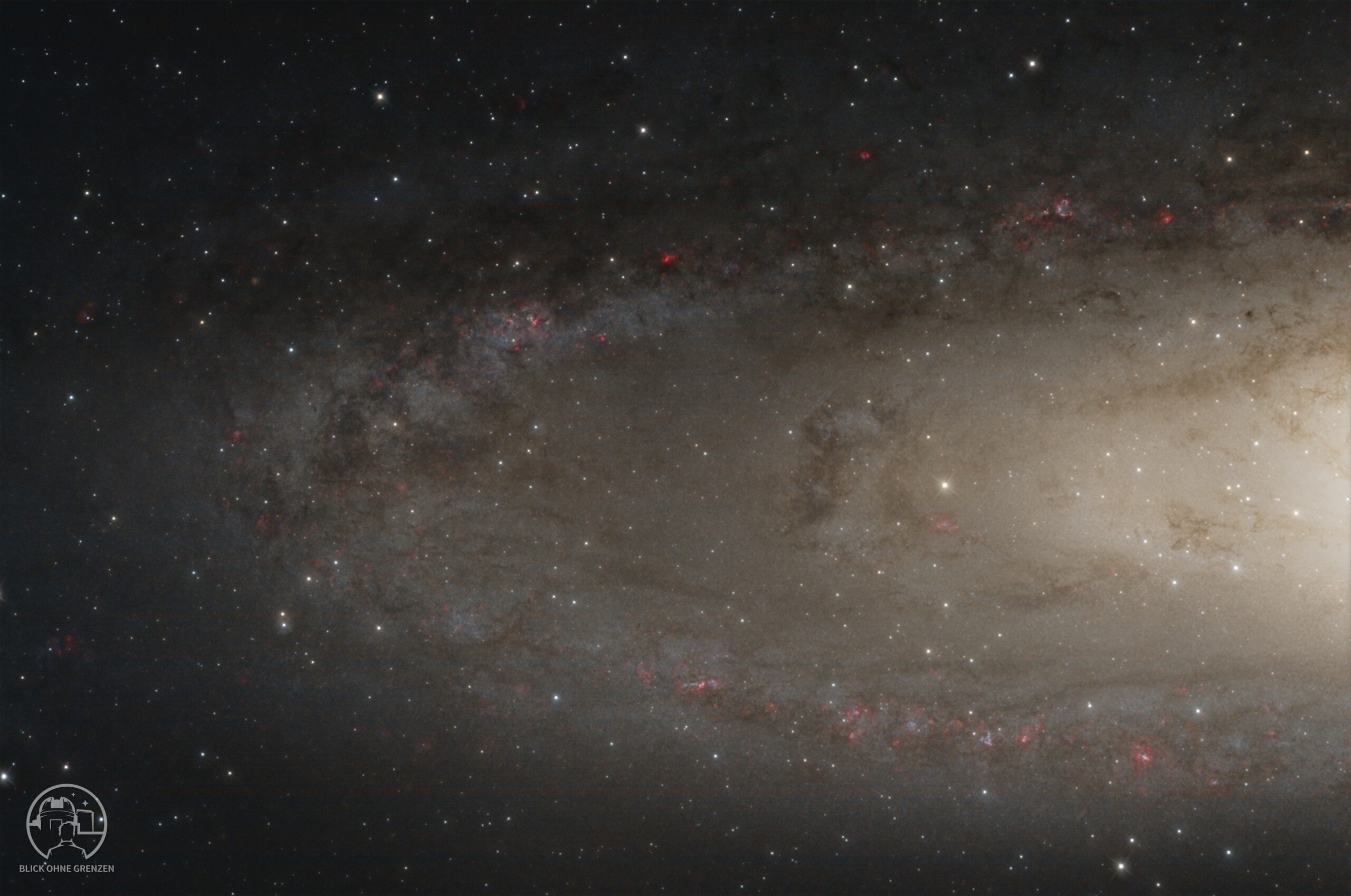

Galaxien

Wenn ich eines in der Astronomie gelernt habe, dann dies: Was für Kugelsternhaufen visuell gilt, zählt bei Galaxien fotografisch. Mit dem bloßen Auge erscheinen Galaxien oft nur als hübsche, nebelartige Flecken – sie offenbaren kaum ihre wahre Pracht.

Fotografisch jedoch sind Galaxien eine unendliche Quelle der Faszination. Wenn man sich die Zeit für lange Belichtungsreihen und eine sorgfältige Bearbeitung nimmt, kann man selbst die feinsten Details und Spiralstrukturen sichtbar machen.

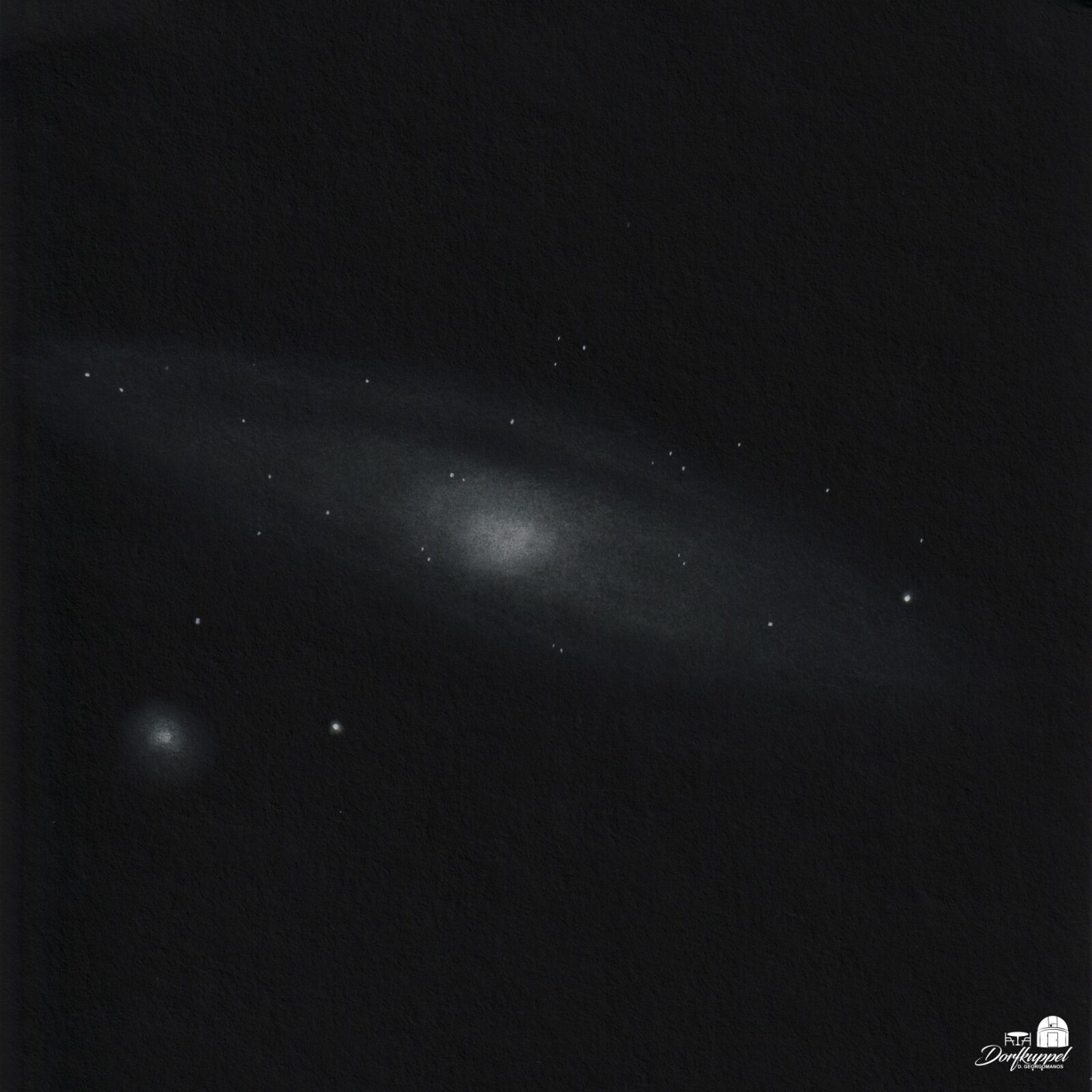

Messier 31 – Andromeda Galaxie

Obwohl sich die Zeichnung und das Foto von Messier 31 auf den ersten Blick ähneln, sind sie das Ergebnis von zwei völlig unterschiedlichen Herangehensweisen.

Visuell war ich mit meinem Meade LX200 mit 3560mm Brennweite unterwegs. Da die Galaxie viel zu groß für mein Gesichtsfeld war, entstand eine meiner wenigen Zeichnungen, die aus einem Mosaik bestehen. Mehrere Beobachtungen musste ich zu einer Zeichnung zusammenfassen – eine echte Herausforderung.

Das Astrofoto hingegen war eines meiner allerersten. Es entstand noch an einem 150/750mm Newton und wurde mit Nachführung, aber ohne Guiding aufgenommen. Das Foto hatte eine Belichtungszeit von acht Minuten und zeigt auch, wie weit meine astrofotografische Reise seitdem gekommen ist.

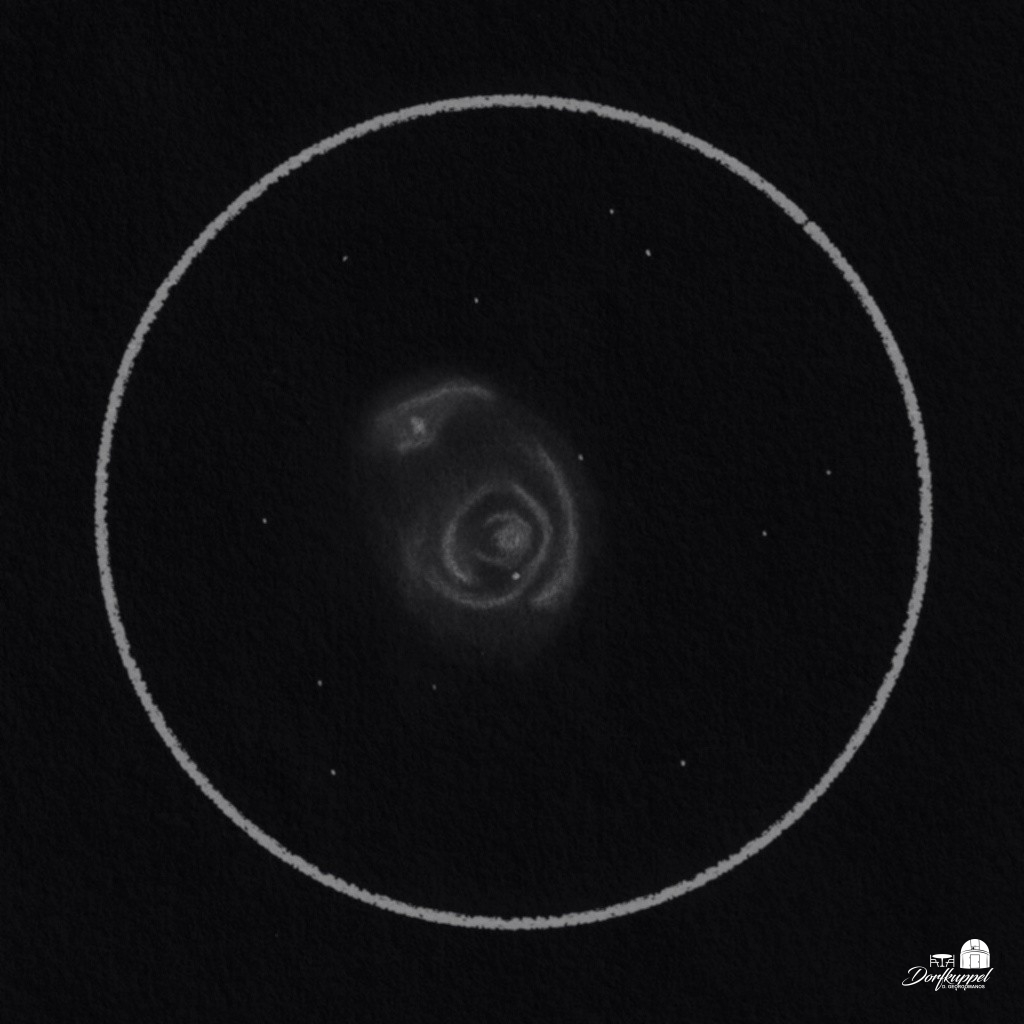

Messier 51 – Whirlpool Galaxie

Die Strudelgalaxie (Messier 51) ist ein Paradebeispiel dafür, wie man ein Objekt leicht fotografieren, aber nur schwer meistern kann – das gilt für die Fotografie und die visuelle Beobachtung gleichermaßen.

Visuell verbrachte ich viele Nächte damit, auf ein perfektes Seeing zu warten. In einer dieser Nächte war es so gut, dass ich in einem kurzen, magischen Augenblick die Spiralstrukturen deutlich erkennen konnte. Sogar die sogenannte „Brücke“, die die beiden Galaxien verbindet, war mit einer kurzen Unterbrechung sichtbar – ein unvergesslicher Moment.

Fotografisch war dies mein erstes Bild von M51, das ich mit dem LX200 machte. Es entstand aus 45 Einzelaufnahmen mit einer Belichtungszeit von je 60 Sekunden und war der Beginn meiner Reise, dieses beeindruckende Objekt zu meistern. Im kommenden Winter möchte ich dieses Projekt fortsetzen und es endgültig abschließen.

Messier 82 – Zigarren Galaxie

Es gibt nicht viele Galaxien, die visuell mit einem einfachen Astrofoto mithalten können, aber die Zigarrengalaxie (Messier 82) ist eine bemerkenswerte Ausnahme. Visuell, dank des Hα-Streams, sehe ich weit mehr als nur ein Wölkchen, sondern eine zigarrenförmige Galaxie, die von einem dunklen Band unterbrochen wird. So gesehen kann das beobachtete Bild gut mit einer kurz belichteten Aufnahme mithalten.

Mein erstes Foto von M82 war daher kaum besser als meine visuelle Beobachtung. Es entstand aus 300 Einzelbildern mit einer Belichtungszeit von je 6 Sekunden. Meine jüngste Aufnahme von M82 mit mehr als 8 Stunden Belichtungszeit [Link] zeigt deutlich mehr Details. Dennoch muss ich, wie schon bei M51, noch einmal mit Schmalbandfiltern ran, um den Hα-Jet, der durch die Kollision mit der Nachbargalaxie M81 entstand, deutlicher herauszuarbeiten. Die Herausforderung, dieses Detail noch besser zu erfassen, bleibt für mich bestehen.

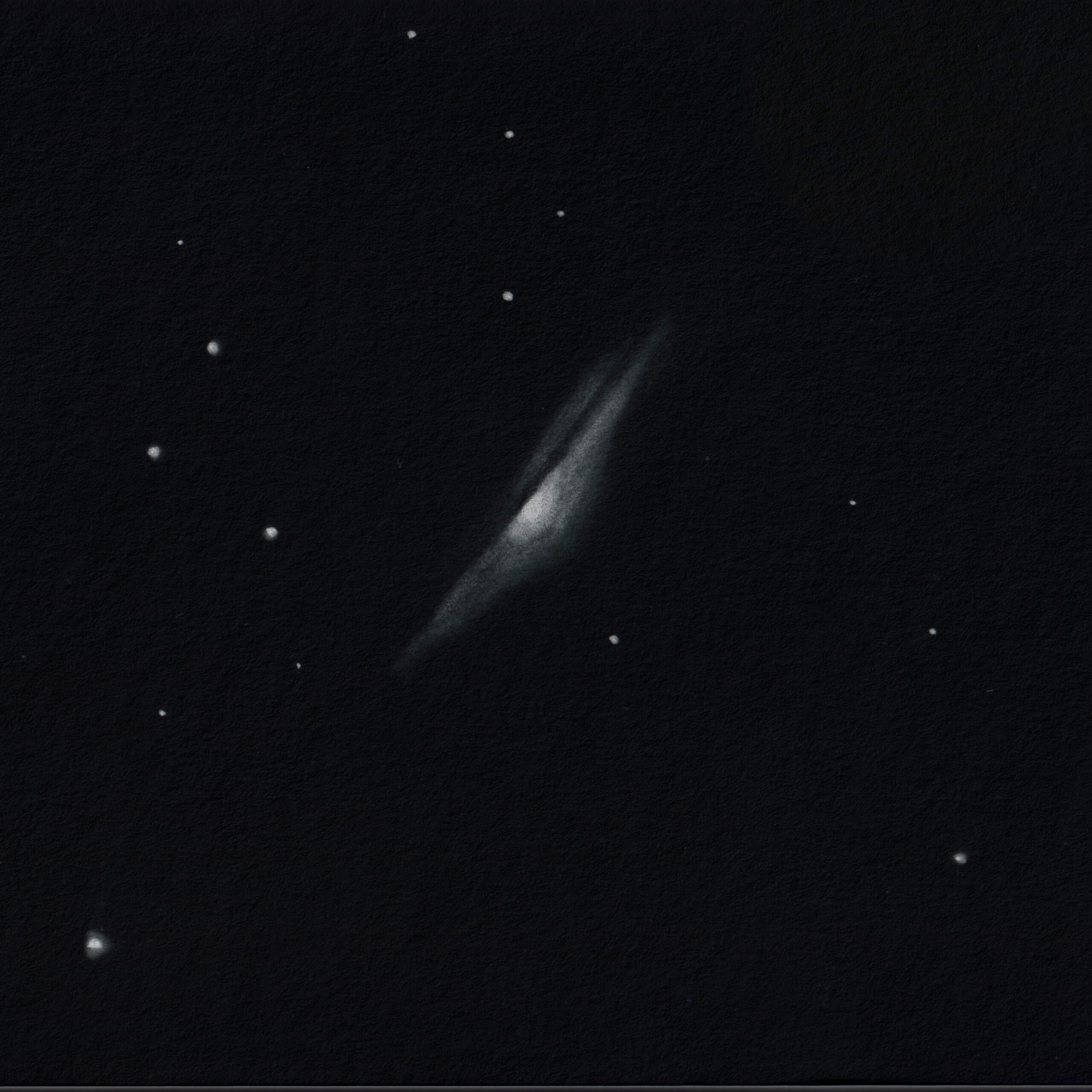

Messier 104 – Sombrero Galaxie

Für das perfekte Astrofoto stand die Sombrero-Galaxie (M104) leider viel zu tief und verschwand bei mir zu schnell hinter dem angrenzenden Wald. So kamen nur magere 60 Aufnahmen von je 60 Sekunden Belichtungszeit zusammen.

Doch visuell erlebte ich bei M104 eine Überraschung, ähnlich wie schon bei M82. Das erste, was mir ins Auge stach, war das markante Staubband, das wie mit dem Lineal gezogen einen harten Bruch am unteren Ende der Galaxie erzeugte. Auch die sombreroartige Erscheinung war deutlich zu erkennen – ein visuelles Erlebnis, das beinahe an meine fotografischen Möglichkeiten von damals herankam.

Fazit

Bei einem solch kontroversen Thema darf mein persönliches Fazit natürlich nicht fehlen. Trotz all der wunderschönen, farbenfrohen Bilder, die mittlerweile im Amateurbereich existieren, ist die visuelle Beobachtung für mich direkter und „ehrlicher“. Allerdings kann das indirekte Sehen, das für die visuelle Beobachtung zwingend erforderlich ist, täuschen. Beim Skizzieren sind kleinere Dimensionsfehler nahezu unvermeidbar.

Wenn ich von mir ausgehe, ist die visuelle Beobachtung physisch anstrengender. Sie erfordert eine sehr dunkle Umgebung, was an sich schon ermüdend sein kann. Möchte man zusätzlich eine Skizze anfertigen, kommt der Umstand hinzu, dass der Skizzenblock nur minimal beleuchtet werden darf. Die Beleuchtung ist dabei einerseits so schwach, dass das Zeichnen schwerfällt, andererseits so hell, dass sich das Auge jedes Mal neu anpassen muss, wenn man das Objekt wieder beobachtet.

Dafür entsteht bei der Astrofotografie ein ganz anderer Druck: ein psychologischer. Von der Nachführung bis zur Aufnahmesoftware muss alles reibungslos funktionieren. Schon ein kleines Problem in der langen Kette der Aufnahmesession kann zu großem Frust führen.

Einen gewaltigen und unbestreitbaren Vorteil hat die Astrofotografie jedoch: Sie ist massenkompatibler. Ein buntes, beeindruckendes Foto zieht nun mal viel mehr Aufmerksamkeit auf sich als eine einfache Bleistiftzeichnung. Für viele sind diese Fotos überhaupt erst der Grund, in die Astronomie einzusteigen.

CS, Dimi