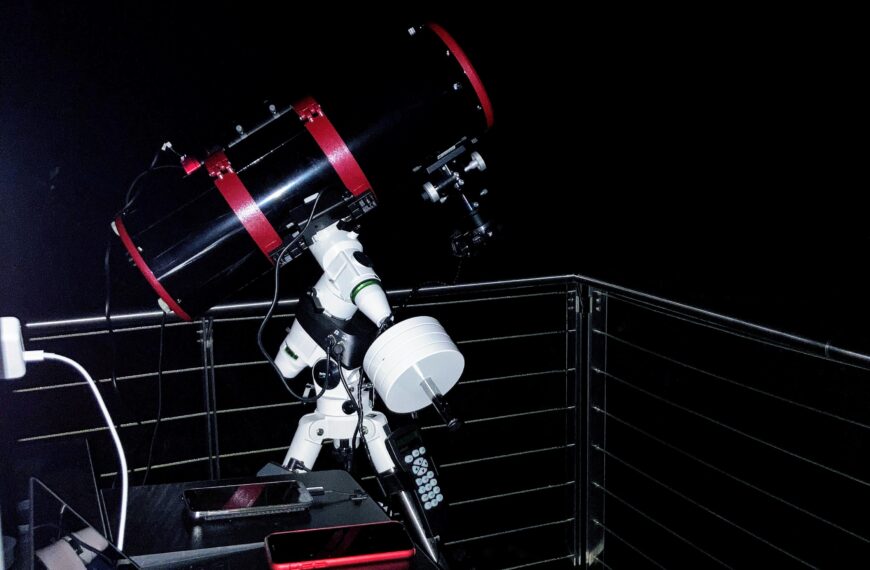

Es ist noch nicht einmal ein halbes Jahr her, da machte ich mir rund um die Kosmotheion Gedanken über ein bisschen Luxus, wie ich es so schön nannte [Link]. Der Hauptbestandteil dieses „Luxusgutes“ war die Ausrüstung meiner Sternwarte mit einem Pulsar Remote Kuppelantrieb* oder einem vergleichbaren System. So könnte ich – wenn Technik- und Wettergott mitspielen – eine ganze Beobachtungssession automatisiert ablaufen lassen. Aktuell muss ich während der gesamten Aufnahmezeit alle 30 bis 45 Minuten zur Sternwarte gehen und die Kuppel manuell passend zum Teleskop weiterdrehen. Eine nervige, aber dringend notwendige Tätigkeit, die gerade unter der Woche an Arbeitstagen schon stark an meinen Kräften zehrt.

Mit der Firma NexDome fand sich eine äußerst günstige Alternative [Link*], die mit Anpassungen und kleineren Umbauten auch an meiner Pulsar funktionieren sollte. Der Antriebshersteller selbst ist dabei zweitrangig, da selbst das System des Originalherstellers, also der Pulsar Remote Kuppelantrieb, nicht mit meiner Pulsar Sternwarte der ersten Generation kompatibel ist.

Leider erlebte diese günstige Alternative kurzerhand einen massiven Preisanstieg von 30%. Mit den oben genannten Anpassungen käme ich dann auf etwa 2500 Euro, vielleicht etwas mehr, mit viel Glück auch etwas weniger. Allerdings habe ich dabei ein ungutes Gefühl, da ein Kuppelantrieb von Haus aus schon komplex ist und meine Anpassungen an die alte Sternwarte die Sache mit Sicherheit nicht unkomplizierter machen würde.

Daher drängen sich natürlich Gedanken über den Sinn einer solchen Nachrüstung auf – vor allem bei einer Sternwarte, die trotz aller Anbauten immer noch sehr beengt ist. Ist ein Neubau in ein paar Jahren nicht sinnvoller? Aus diesem Grund möchte ich das gesamte Thema „Kosmotheion“ zumindest theoretisch durchgehen.

Gedanken zur Kosmotheion II

Dank meiner bisherigen Erfahrung mit einer kleinen privaten Sternwarte gibt es vier spezifische Punkte, die meine neue Gartensternwarte erfüllen sollte.

- Die Größe

Der kleine [Link] und der große [Link] Umbau kommen natürlich nicht von ungefähr. Ich brauche Platz: Platz für eine zentrale Verwaltungsstelle (Computerraum), Platz für Equipment (Astrokamera etc.) und Platz für Zubehör (spezifisches Werkzeug). Was ich hingegen nicht brauche, ist Platz für viele Personen, da es sich hier um keine Volkssternwarte, sondern um eine kleine private Sternwarte handelt. - Funktion

Bei der Funktion, die eine solche Sternwarte erfüllen sollte, gibt es wenig Spielraum. Die Kosmotheion II sollte meine Ausrüstung auch außerhalb der Nutzung dauerhaft lagern können, d.h. auch an heißen, sehr kalten oder sehr feuchten Tagen. Außerdem sollte es möglich sein, ein Objekt dauerhaft aufnehmen zu können, ohne dass ich jede dreiviertel Stunde die Kuppel weiter bewegen muss. - Optischer Eindruck

Für viele ist das relativ unwichtig, für mich jedoch ein äußerst wichtiger Bestandteil einer Sternwarte. Ich möchte, dass meine Sternwarte im Idealfall auch als solche erkennbar ist – und was noch viel wichtiger ist: Ich sollte mich darin wohlfühlen! Nicht umsonst wurde bei vielen Umbauten ein Augenmerk auf das Interieur [Link] gelegt. - Preis

Auch wenn der Preis in dieser vier Punkte umfassenden Auflistung die untergeordnetste Rolle spielt, spielt er dennoch eine Rolle.

Auf der Suche nach der Kosmotheion II

Nachdem das Ziel jetzt grob abgesteckt wurde, kommen wir zu den Möglichkeiten. Anhand meiner bisherigen Umbauten kann man sich sicherlich denken, dass ich vor einer Eigenbaulösung nicht zurückschrecke. Wenn jedoch ein Angebot passen würde, schrecke ich auch vor einer Plug & Play Kaufversion nicht zurück. Aber schauen wir uns an, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt.

Rolldachhütte

Die Rolldachhütte ist sicherlich die bequemste Art einer Sternwarte, zumal das Aufnehmen und die dafür durchzuführende Nachführung kein Problem darstellen. Tatsächlich spielen hier Fehlerquellen durch eine falsche Geometrie einer nachführenden Kuppel keine Rolle.

Ein kleiner Nachteil ist natürlich die Optik, denn eine Rolldachhütte ist als Sternwarte als solche nicht zu erkennen. Irgendwie habe ich mich schon an die verblüfften Leute gewöhnt, die meine Sternwarte beim Vorbeigehen im Auge behalten, und auch ich finde den Anblick eines kleinen Observatoriums mehr als angenehm. Zudem könnte bei einer „Cabriolet“ Rundumsicht, durch Fremdlichter aus der Umgebung, zu unschönen Reflexionen im Bild führen. Inwieweit das mit einer Taukappe ein Problem sein könnte, weiß ich leider nicht.

Standard Rolldachhütten.

Die Preise für eine fertige Rolldachhütte beginnen bei etwa 3000 bis 4000 Euro [DomeParts GreenLine MS-20*], was ein sehr moderater Einstiegspreis ist. Allerdings sind diese mit unter 2 x 2 Meter viel zu klein für meine Vorstellung. Es sollte schon in Richtung 3 x 3 Meter oder mehr gehen. Hier kosten die Hüttchen bereits gut und gerne 8000 Euro [DomeParts GreenLine Big 32mm*] oder – wenn es noch bequemer sein soll – 14.000 Euro [DomeParts GreenLine Mega*]. Dafür erhält man dann eine große Fläche von 3,50 x 3,50 Meter und eine Raumhöhe von 1,90 m. Fast zwei Meter Raumhöhe – das wäre toll! Aktuell besitze ich zumindest im Technikraum nur knapp 1,4 m.

Soweit so gut! Aber es gibt bei dieser Art von Rolldachhütten ein kleines Problem bei der Aufstellung. Der benötigte Platz für eine 350 cm lange Hütte wäre annähernd das Doppelte, da das Dach auf einem Schienensystem nach hinten wegfahren muss. Das heißt, ich müsste auf meinem Carport irgendwie 7 Meter an Fläche unterbringen, was dann doch an die Grenzen des Machbaren wäre.

Klappdachhütte

Für mich und meine Gegebenheiten fällt eine nach hinten wegfahrende Rolldachhütte also flach. Zum Glück gibt es aber Sonderbauten, welche das Dach nicht wegrollen, sondern eher aufklappen [DomeParts Clamshell GreenLine RC-3*]. Mit einer Fläche von 3 x 3 m und einer maximalen Höhe von 2,5 Meter wäre es eine Alternative, die optisch auch etwas hermacht.

Der Vorteil dieser Klapp-Hütten liegt im Platzbedarf, denn hier kommt es zu keiner Vergrößerung des Stellplatzes.

Kuppelsternwarte

Kommen wir nun zu der Kategorie, die der Vorstellung einer „echten“ Sternwarte am nächsten kommt: der Kuppelsternwarte. Sternwarten unter 2,5 m fallen natürlich weg, da meine mit 2,2 m schon die unterste Grenze – eigentlich schon darunter – darstellt. Kuppelsternwarten über 3 m fallen aufgrund ihres horrenden Preises von deutlich mehr als 20.000 Euro ohnehin weg.

Als direkter Nachfolger meiner Pulsar 2.2 V1 wäre die Pulsar 2,7 m V2 [Link*] für knapp 8000 Euro zu nennen. Hinzu kommt natürlich der Preis der Remote-Steuerung für knapp 2500 Euro, also etwa 10.000 Euro gesamt. Jetzt sind 2,7m nicht wirklich viel und aufgrund der zylindrischen Kreisform bedeutend weniger als 3 x 3 m eines Rechtecks. Davon abgesehen sieht auch die Eingangstür nicht wirklich größer aus als bei meiner 2,2 m Pulsar, was bedeutet, dass ich sie ohne Anbauten mit Nebeneingang wieder in tiefster Gangart betreten müsste. Aufgrund einer Remote-Kuppelsteuerung würde das zum Glück aber nicht allzu oft passieren.

Optisch würde sich diese Sternwarte sicherlich grandios auf meinem Carport machen, aber der reine Mehrgewinn zur Kosmotheion ist eher dürftig.

Es gibt natürlich auch Kuppelsternwarten anderer Hersteller wie die V3 von Scopedome [Link*], aber auch diese scheint mir aufgrund der Bauweise in ihrer Ursprungsform eher als Remotesternwarte gedacht, als ein echtes wohlfühl Observatorium, wie ich es mir vorstelle (siehe Punkt 1). Zumal sich der Preis inklusive Motorsteuerung bei über 15.000 Euro befinden würde.

Erkenntnis

Wie sieht nun meine Erkenntnis bezüglich der Kosmotheion II, nach dieser kurzen Bestandsaufnahme, aus? Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten.

Möglichkeit 1: Klappdach-Sternwarte

Möglichkeit 1 wäre die Anschaffung einer „Klappdach-Sternwarte“. Hier hätte ich genügend Platz, könnte aufrecht hineingelangen und müsste mir keine Gedanken über eine korrekte Ausrichtung des Kuppelspalts machen. Der Umbau des Carports würde sich in Grenzen halten und Platz wäre aufgrund der rechteckigen 3 x 3 m Form auch vorhanden. Optisch ist die Clamshell definitiv schöner als eine Standard-Rolldachhütte, würde mit ihrer „Fasssauna-Optik“ aber nie an meine jetzige Kosmotheion heranreichen.

Möglichkeit 2: Umbau der Kosmotheion

Möglichkeit 2 wäre natürlich der Umbau meiner Kosmotheion zu einer motorisierten Sternwarte. Hier würde ich mir aber auch Gedanken um eine leichte Vergrößerung des Technikraums machen müssen: Der Anbau würde etwas tiefer und vor allem höher werden! Hier könnte ich gut und gerne 50 Zentimeter zusätzlich herausholen, denn was ich damals beim Bau des begehbaren Raumes nicht beachtet habe [Link], war die Tatsache, dass sich in diese Richtung ein Haus und eine große Eiche befinden. Es macht also nichts aus, wenn der Anbau in die Spaltöffnung der Sternwarte hineinragt. Bei diesem Umbau käme natürlich noch ein separater Eingang hinzu über welchen ich in aufrechter Arte hineingehen könnte.

Fazit

In Stein gemeißelt ist mein Fazit natürlich nicht, aber vermutlich wird es zu einem Großumbau der jetzigen Kosmotheion kommen. Zwar steckt darin bedeutend mehr Arbeit als in einer Neuanschaffung, aber der Preis wäre mit knapp 4000 Euro dennoch weit niedriger. Der erste Schritt wäre natürlich der Einbau einer automatisch drehbaren Kuppel – und genau da habe ich noch die meisten Sorgen. Nicht wegen des mechanischen Einbaus, sondern aufgrund der Fehleranfälligkeit eines solchen Systems. Denn wenn ich mehrmals in der Nacht raus muss, weil der Kuppelspalt nicht synchron zum Teleskop läuft, dann hat sich der Luxus damit in Luft aufgelöst.

Da ich momentan die Vor- und Nachteile von Kuppel- und Rolldach-Sternwarten abwäge, würde mich eure Expertise brennend interessieren: Wie zuverlässig ist die Synchronisation von Kuppelspalt und Teleskop bei euch im Dauerbetrieb? Und welche Erfahrungen habt ihr mit potenziellen nächtlichen Reflexionen von hellen Wänden oder Böden bei einer offenen Rolldach-Lösung gemacht?

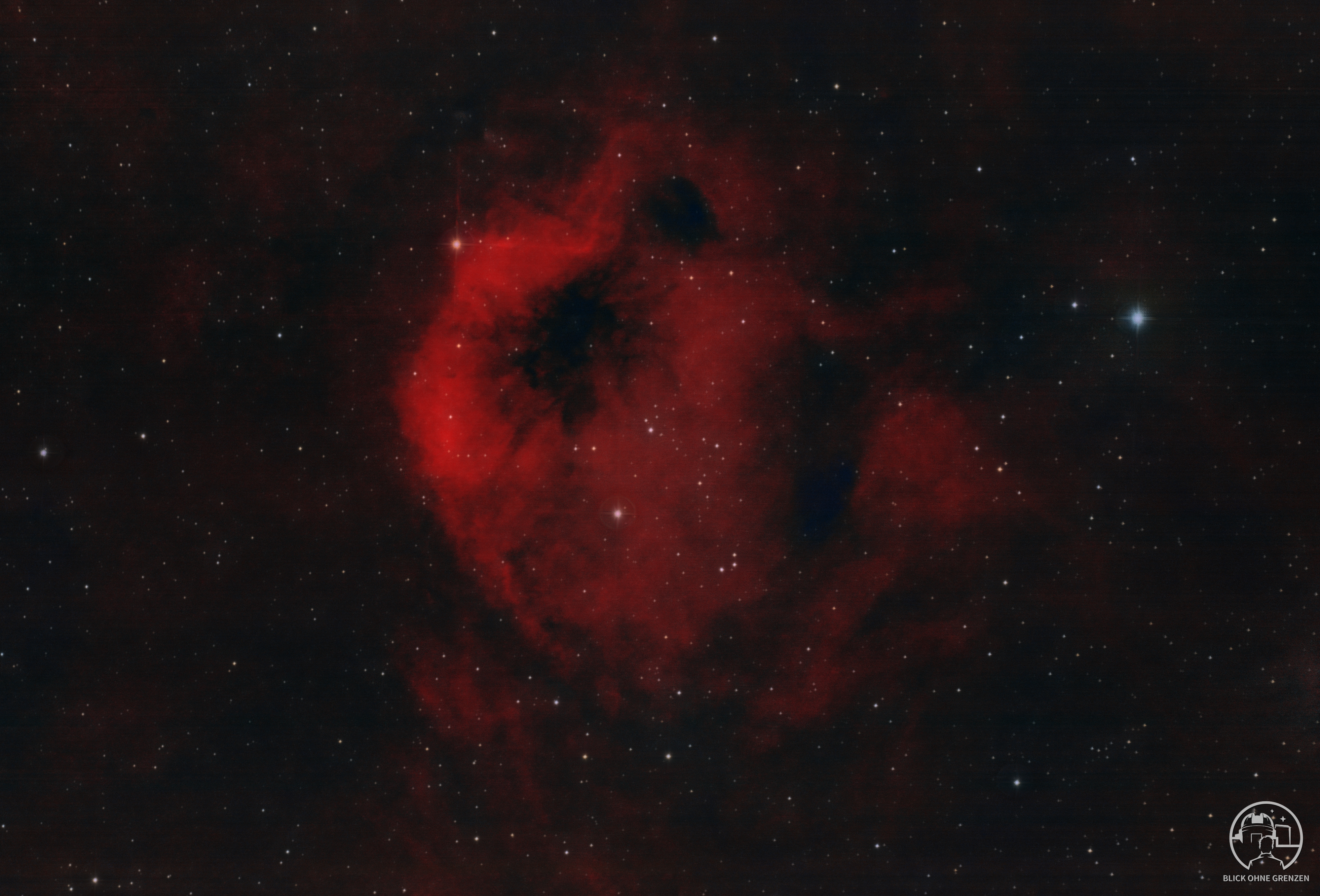

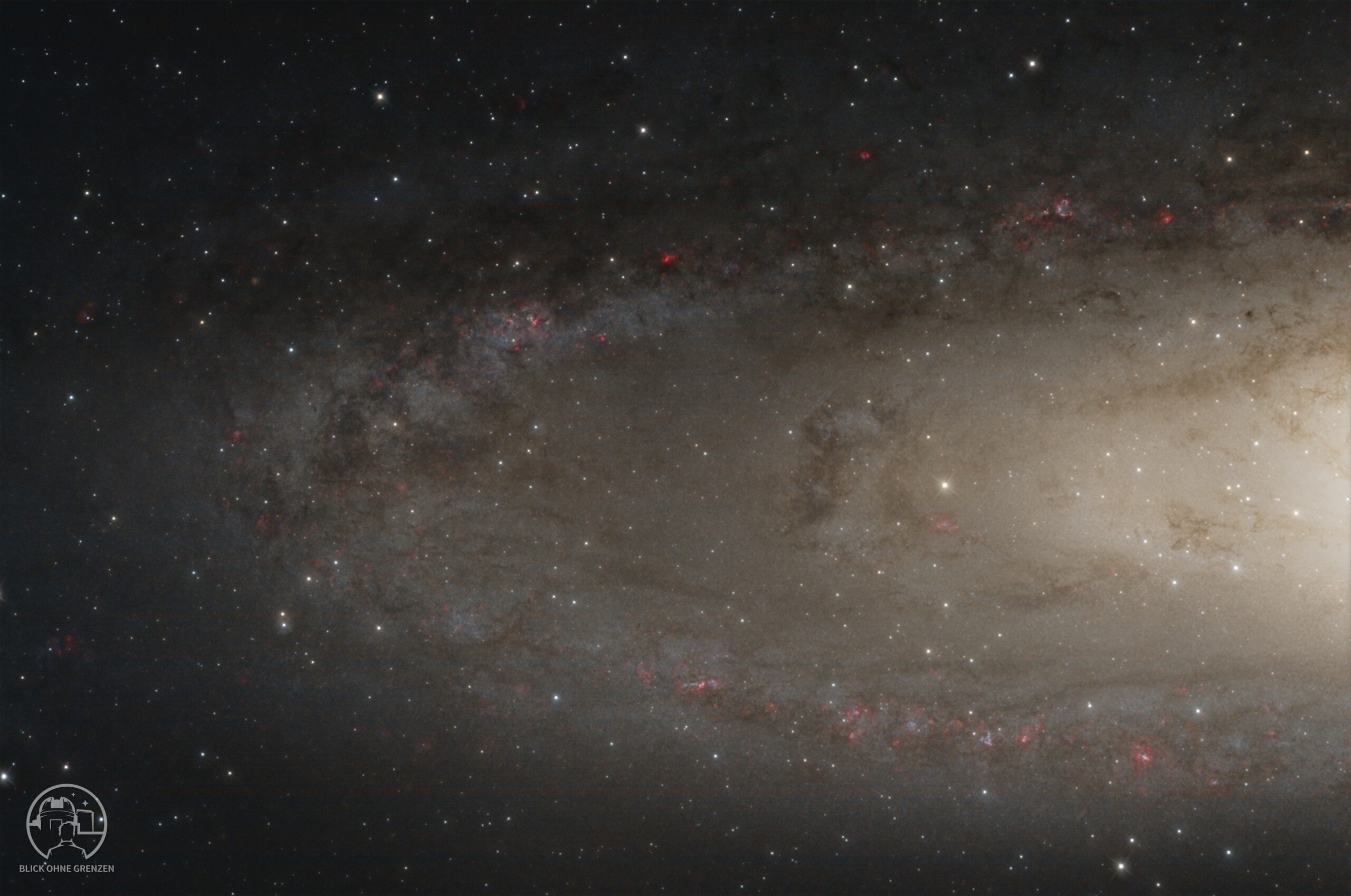

Vielen Dank fürs Lesen und bis bald,

Euer Dimi