Der Markt für smarte Teleskope wird nicht langweiliger. Nicht nur der DwarfLab Dwarf Mini sorgt hier für Bewegung, auch ZWO hat mit dem Seestar S50 und dem S30 bereits große Erfolge gelandet. Ich besitze selbst das S50 und bin grundsätzlich super zufrieden mit dem Gerät. Es ist ein fantastisches Werkzeug für die schnelle (Schnappschuss)Astrofotografie, solange nicht gerade eine totale Mondfinsternis stattfindet und die Technik beim GoTo versagt (Link zum frustrierenden Erlebnis).

Jetzt wurde auf der NEAF 2025 der Nachfolger des S30, der Seestar S30 Pro, angekündigt. Die reinen Spezifikationen lassen aufhorchen, doch wie so oft stellt sich die Frage, ob der Pro-Zusatz den vermuteten Preisanstieg, der angeblich irgendwo um die 1000$ liegen soll, wirklich rechtfertigt.

Allgemeines zum ZWO Seestar S30 Pro

Der Seestar S30 Pro ist eine konsequente Weiterentwicklung des bereits sehr beliebten Smart-Teleskops. Im Grunde handelt es sich wie schon bei seinem Vorgänger um eine mobile, vollautomatische Nachführplattform mit integrierter Optik und Kamera. Das Gerät ist darauf ausgelegt, Einsteigern, die eine schnelle und unkomplizierte Lösung suchen, beeindruckende Ergebnisse zu liefern. Es übernimmt das GoTo, das Plate-Solving, die Fokussierung und das Live-Stacking komplett automatisch.

Der Blick zur Konkurrenz: Dwarf Mini

Gerade in dieser Klasse ist ZWO nicht allein. Die Konkurrenz schläft nicht, und das zeigt der Dwarf Mini von DwarfLab. Die neue Version, die kürzlich vorgestellt wurde, setzt ebenfalls auf Evolution und hat Verbesserungen in der Software und bei der optischen Fokussierung erhalten, was die Genauigkeit und die Bildschärfe erhöht. Auch wenn der Dwarf Mini in puncto Sensorgröße und Quadruplet-Optik nicht ganz mit dem S30 Pro mithalten kann, bleibt er durch seinen günstigeren Preis und die Dual-Kamera-Konfiguration (Weitwinkel und Tele) eine starke und attraktive Alternative, die den Druck auf ZWO aufrechterhält.

S30 Pro: Die Änderungen im Detail

Der Sprung von der S30-Basisversion zur Pro-Version ist auf den ersten Blick beträchtlich. ZWO hat an einigen Stellen, die die Bildqualität und die Flexibilität bestimmen, angesetzt.

Die vier wichtigsten Upgrades, die den Pro-Zusatz rechtfertigen sollen, sind folgende:

- Der Hauptsensor:

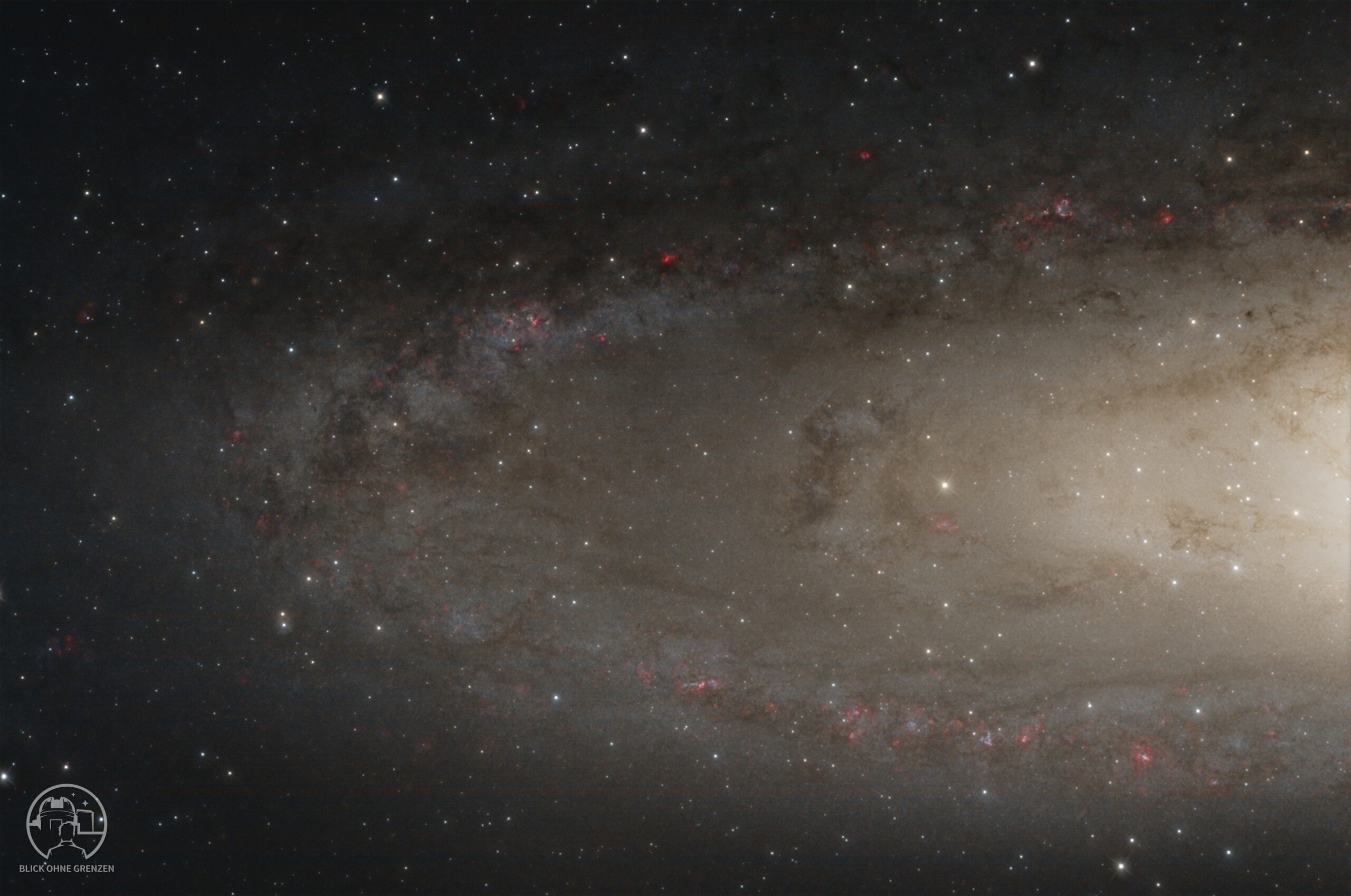

Sony IMX585 Der größte Unterschied liegt im Herzen des Geräts. Die Standardversion nutzt den IMX662, während der S30 Pro den Sony IMX585 verwendet. Dieser Sensor hat eine etwa viermal größere Fläche als sein Vorgänger. Die Folge: Man kann Deep-Sky-Objekte (DSOs) wie die Andromedagalaxie oder größere Nebel, die bisher mit einem Mosaik gestitcht werden mussten, in einem einzigen Bildfeld erfassen. - Das Linsensystem:

Vier-Element-APO Die optische Korrektur wurde deutlich verbessert. Statt des Drei-Element-APOs kommt nun ein vier-elementiges Quadruplet-Apo zum Einsatz. Das führt zu einer besseren Korrektur der optischen Fehler (insbesondere der chromatischen Aberration) und liefert schärfere Sterne bis an den Rand des deutlich größeren Bildfeldes. - Das Sichtfeld (FoV):

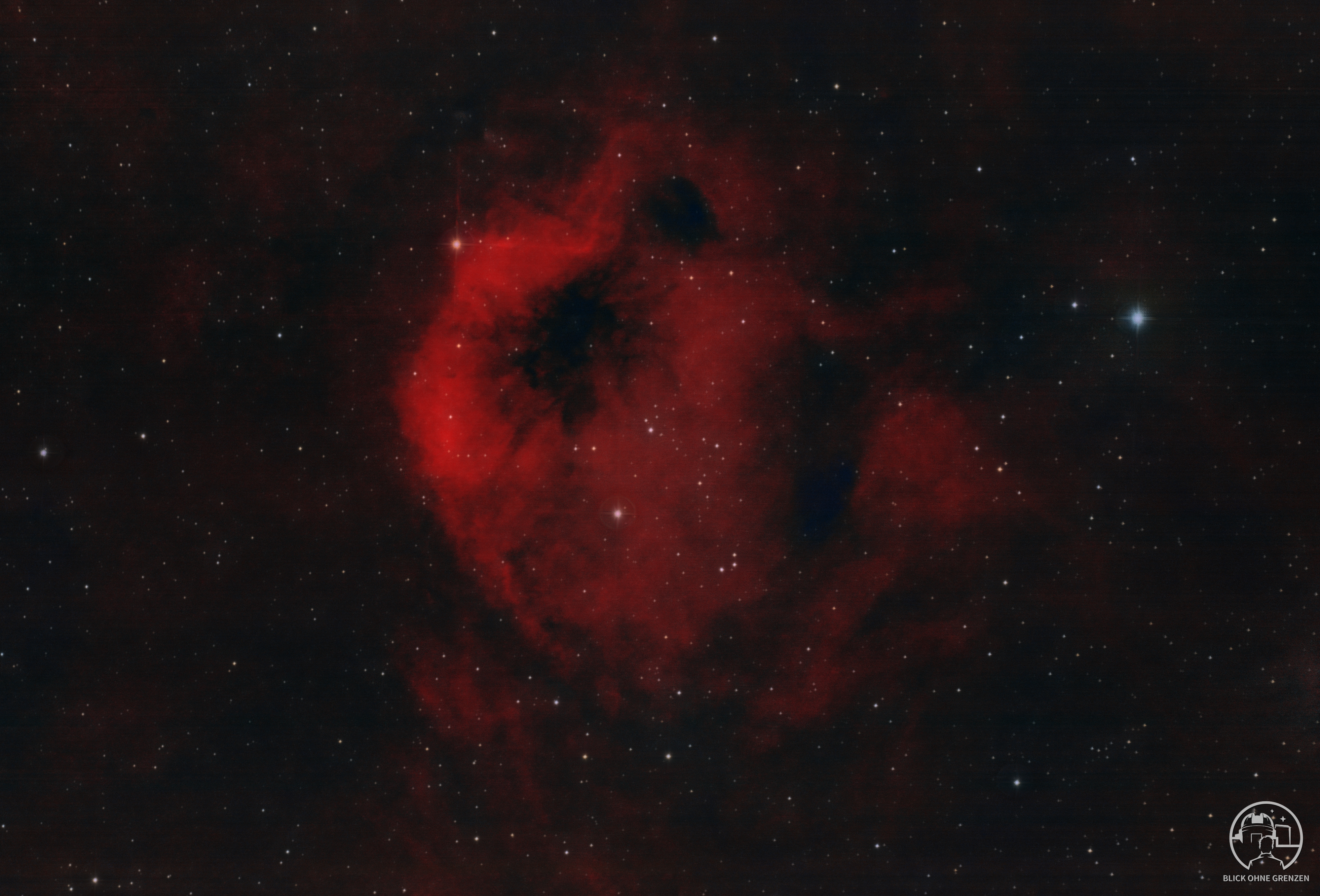

Durch die Kombination des größeren Sensors und der neuen Optik ergibt sich ein massiv erweitertes Sichtfeld. Das FoV verdoppelt sich beinahe von 2,13° x 1,2° auf 4,3° x 2,4°. Das ist ein enormer Vorteil, der die Einsatzmöglichkeiten für große Objekte (wie Nebelkomplexe) massiv erweitert.

Weitere Upgrades Hinzu kommen eine vervierfachte Speicherkapazität (256 GB) und eine laut ZWO verbesserte Mechanik für eine stabilere Nachführung. Soweit ein beachtliches Technikpaket!

Fazit und Wunschzettel

Der Seestar S30 Pro mag technisch beeindrucken, aber er steht vor einem Dilemma: Bei einem erwarteten Preis von bis zu 1000 Euro wird die Hürde für Einsteiger, die eigentlich die Zielgruppe smarter Teleskope sind, meiner Meinung nach zu hoch. Für Fortgeschrittene bietet das Gerät trotz des neuen Sensors und des Quadruplet-Objektivs zu wenige fundamentale Verbesserungen in der Handhabung, die es attraktiver als ein herkömmliches Setup machen. Der Pro-Status ist daher für mich fraglich.

Hier kommt der von mir schon seit der ersten Generation gewünschte Rotator ins Spiel. Anstatt die Optik und den Sensor zu vergrößern, was zwangsläufig den Preis in die Höhe treibt, wäre die Lösung des Bildfelddrehungs-Problems bei azimutaler Aufstellung die sinnvollere und effizientere Innovation gewesen – besonders wenn sie kostengünstig umgesetzt werden könnte.

Bei Smart-Teleskopen, die azimutal nachführen, kommt es aufgrund der Erdfeldrotation zu einer leichten Bildfelddrehung. Diese wird zwar durch die Software im Live-Stacking korrigiert, aber an den Bildrändern führt sie zu sichtbaren Stacking-Artefakten oder einem massiven Beschnitt.

Daher steht für mich fest: Ich wünsche mir für die nächste Generation (oder ein Premium-Modell) einen integrierten Kamerarotator. Dabei muss es sich gar nicht um einen komplizierten, feinfühligen Rotator handeln, sondern um ein einfaches System, das die Kamera nach jeweils 3 oder 4 der üblichen Zehn-Sekunden-Aufnahmen annähernd an die ursprüngliche Himmelsposition zurückdreht. Das würde die Stackingränder bei Erdrotation dramatisch minimieren, den Ausschuss reduzieren und die Nutzerfreundlichkeit, zumindest für mich, auf ein neues Niveau heben.

Bin ich der Einzige, dem bei der azimutalen Aufstellung ein solches Rotator-Feature fehlt? Oder ist eurer Meinung nach die Wahl einer besseren Kamera am Ende doch der zielführendere Weg, um die Stacking-Probleme zu umgehen? Lasst mich eure Meinungen in den Kommentaren wissen!

Ich hoffe sehr, dass der Nachfolger des S50 diesen Wunsch aufgreift und uns Astrofotografen das perfekte azimutale System beschert.

Vielen Dank fürs Lesen und CS,

euer Dimi